aroma collegeパチュール ナード・アロマテラピー協会認定校

アドバイザーコース インストラクターコース

「香りの彩り」①

人間が持っている五感の中で、嗅覚のメカニズムは詳しくわかっていないそうです。

嗅覚は意識的に止めることはできませんね。

しかし、人間の嗅覚、「香りの好み」は十人十色と言っても過言ではないくらい、好みや感じ方は様々です。

世界各国、古今東西どの文明でも、様々な儀式や魔術と言われるものでも必ず「香り」が使われています。

香りは嗅覚を通して心の奥深くに入り、魂にまで届きます。

神経中枢にも働きかけます。

宗教儀式などでは、司教や宗教儀式を司る方たちに委ねられるそうです。

嗅覚は人間の生命維持装置の呼吸器に直結するものでもあり、感情を動かすこともできるものでもあります。

ただし、私もそうですが、本物の天然の香りが日常にある方は、どんなに良い香りと言われているものでも、人工香料は「香害」にしかならないのです。

私のスクールに通っている生徒さんたちも、入校当初は柔軟剤の香りがしている方もレッスン2が終わるころには、柔軟剤の香りがしなくなっています。

つまり、合成香料の香りと天然精油の香りの違いがわかり、柔軟剤を使用しなくなったのです。

それくらい、嗅覚は敏感でありながら、軌道修正が早いのです。

合成の香水は天然の香りに似せて作ることは可能ですが、嗅覚は非常に優れており、その微妙な違いを感じ取ることができます。

自然の香水と合成の香水では、香りが似ていても成分は全く違います。脳が本能的にその違いを識別するのです。

人間は、嗅覚を通して本能的に生化学成分を識別できます。人生において嗅覚は非常に大切なものです。周りに香りがないと、暮らしの中に空白ができたような印象になります。

香りは「良い香りがする」と言うように、心地よくすることを意味して使用されることが多いのですが、元来は別の意味でつかわれていました。

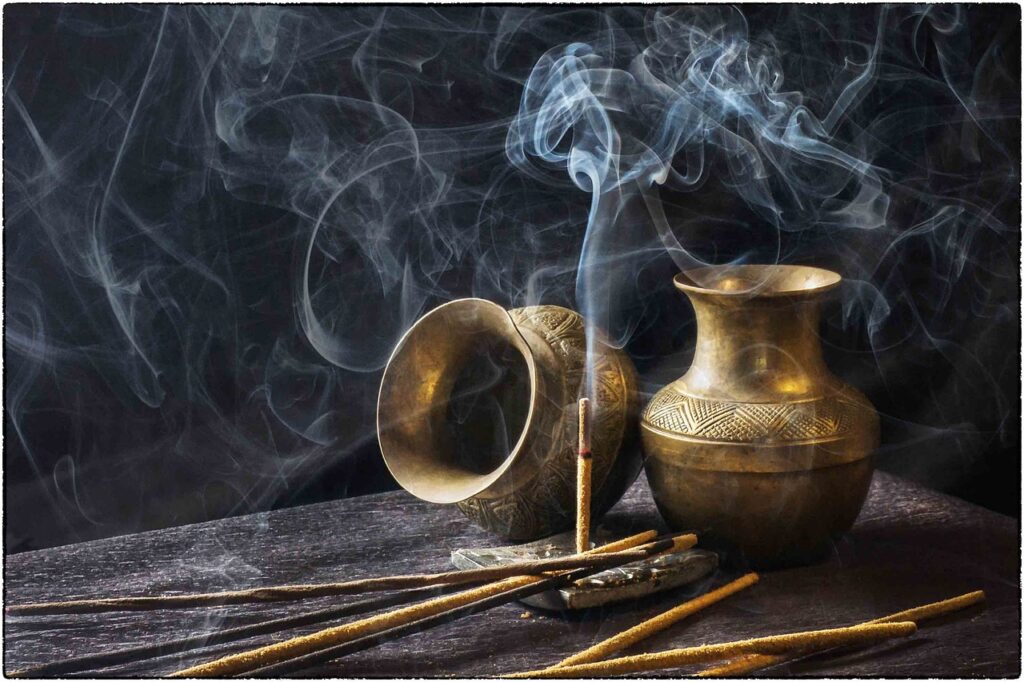

フランス語では「パルファン」、英語では「パヒューム」と言います。「ヒューム」というのは「燻す」と言う意味です。

パヒュームの語源は「燻して」という解釈になります。

よって、本来の「香り」は身体につけるものではなく、炊いてその煙を嗅いで利用していたのです。

aroma collegeパチュール ナード・アロマテラピー協会認定校

アドバイザーコース インストラクターコース

次回は、「香りの彩り」②

コメント